『疲労・うつ症状』を例に、さらに詳しく説明していきます。

(適応障害、不安、パニック、起立性調節障害などもほぼ同様とお考えください。)

- ◎ 朝起きられない

- ◎ やる気が出ない

- ◎ もしかして、うつかな?

- ◎ 慢性的に疲れてる

- ◎ 入浴や洗髪でさえ疲れる

- ◎ 頭が働かない

- ◎ 昼間眠くてしょうがない

- ◎ 夜眠れない

- ◎ うつ、適応障害と言われた

- ◎ 過眠症、起立性調節障害といわれた

- ◎ 自分は怠けているのかな?

- ◎ この先どうしたらいいかわからない

- ◎ 仕事や人生の悩みが多くて気分が憂鬱だ

この様な症状でお悩みの方のために、

当院では、日本初導入の「脳神経伝達物質検査」や「自律神経機能検査システム」を用いて、

あなたの「慢性疲労症状」「うつ様症状」を鑑別していきます。

ページ上部で述べた様に「慢性疲労症状」「うつ様症状」には以下の3タイプがあります。

脳・神経からくる「疲労・うつ様症状」

身体からくる「疲労・うつ様症状」

心からくる「疲労・うつ様症状」

それぞれをさらに詳しく見ていきましょう。

1. 脳・神経からくる「疲労・うつ様症状」

脳・神経由来の「疲労・うつ様症状」は「脳疲労」と呼ばれることもあり、いわゆる精神科的「うつ病」もこの範疇に入ります。

しかし、「うつ病」はごく一部の病態であり、それ以外の多彩な脳機能低下病態が症状に起因しています。

その根本的原因はいくつもあるため、それを探っていく必要があります。

例えば、

a.セロトニンやノルアドレナリン、ドーパミン等の神経伝達物質と呼ばれる脳内ホルモンの産生低下やアンバランス

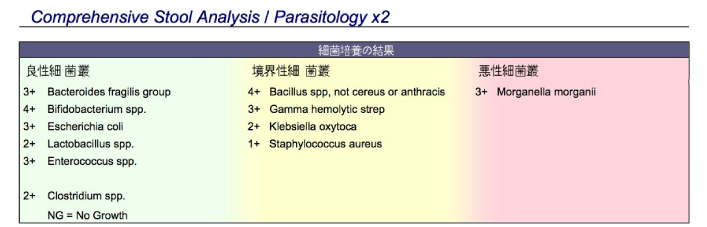

(腸内環境も影響します。)

b.神経伝達物質受容体や神経細胞膜の機能低下

c.自律神経機能、視床下部、下垂体機能の低下

d.亜鉛やビタミンB6不足、ビタミンD不足などの栄養的問題

e.重金属などの影響によるミトコンドリア機能低下

f.その他生化学的、生物学的(遺伝子的SNPs、メチレーション)問題等

a~fの原因は単独であることは少なく、複雑に関係し合っています。

これらの原因を「栄養採血検査」、「バイオロジカル検査」「自律神経検査」を用いて詳細に鑑別していきます。

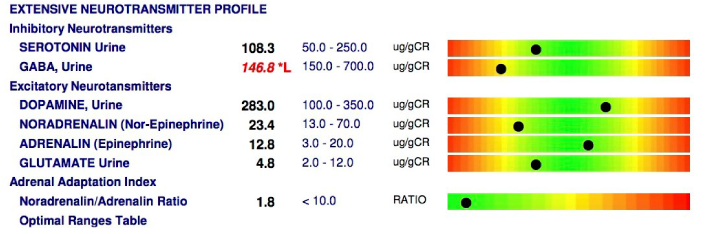

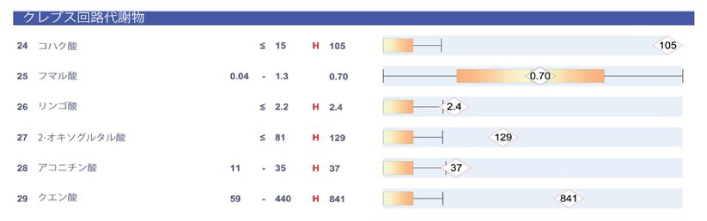

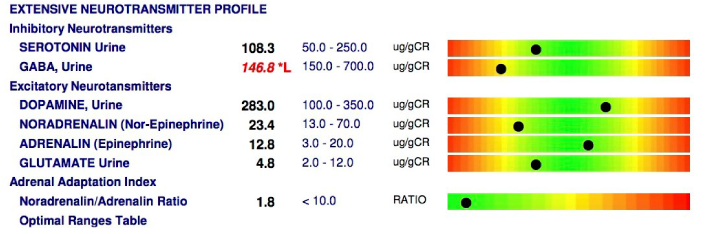

日本初導入となる「脳神経伝達物質検査」では脳内の神経伝達物質であるセロトニン、GABA、ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン、グルタミン酸などを尿検査を通じて推測していきます。上記神経伝達物質の過不足、バランスを見ることで治療方針を決めたり、治療効果を判定することが可能です。

これまで精神科などで行われていた「症状だけに基づいた診断」ではなく、「バオロジカル検査」などで科学的評価に基づいた診断・治療を行っていくことができるのです。

脳神経伝達物物質検査・尿中(結果の一部のみ表示)

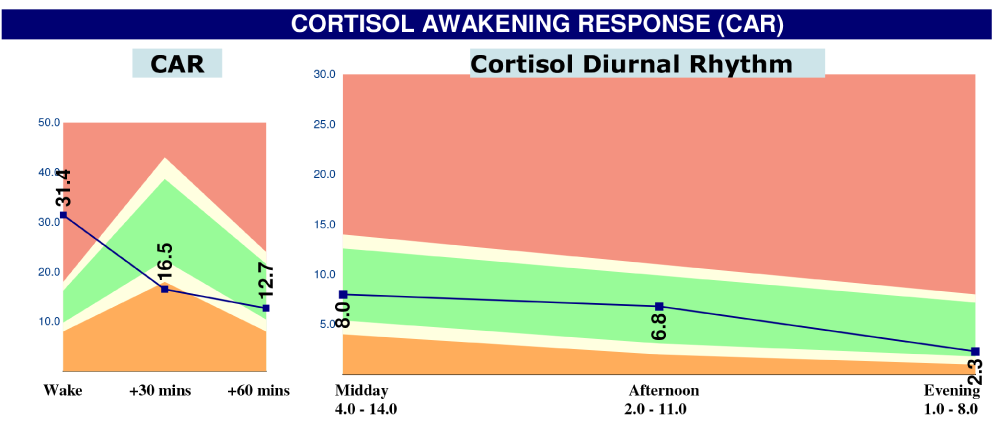

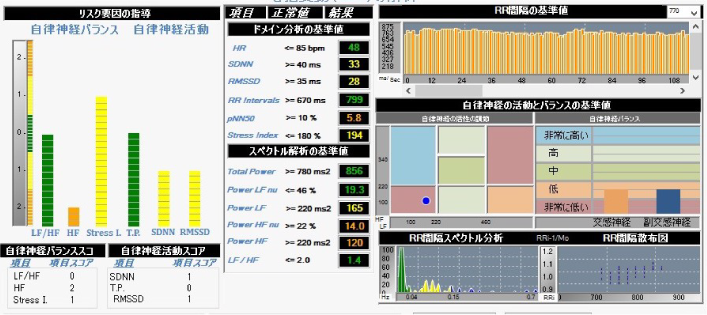

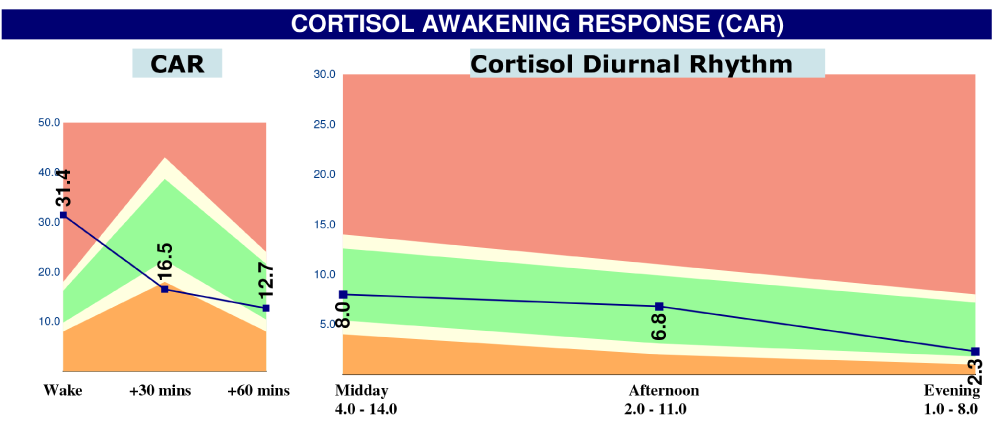

脳内視床下部の中枢に存在する自律神経系の機能バランスやパワーも「疲労・うつ様症状」の出現に影響します。

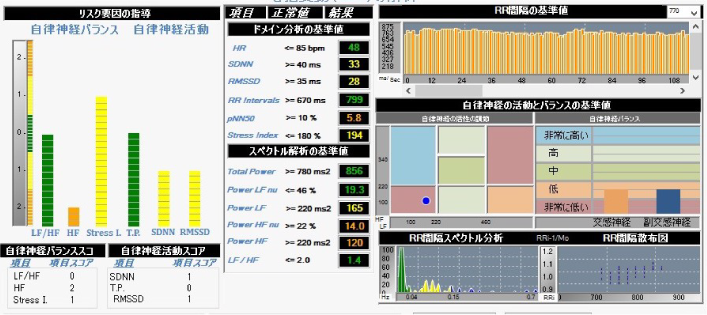

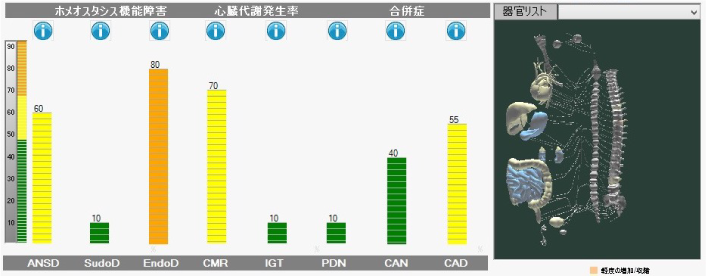

同じく日本初導入の、「自律神経機能検査(ESTECK EIS/ESO ver.3.5)」にて評価し、自律神経機能のみならず、同時に血管拡張能(動脈硬化度)や耐糖能、末梢神経機能障害も評価します。

自律神経機能検査など(ESTECK EIS/ESO ver.3.5)(結果の一部のみ表示)

また、神経伝達物質は十分であっても、それを受け取る受容体機能や細胞膜の機能などが低下していることが考えられます。その場合、栄養的評価で判断していきます。

例えば、神経細胞膜を構成する脂質のバランスが悪かったり、絶対量が不足していれば、細胞機能は低下します。それらは「栄養採血検査」にて細かくチェックします。

他にも、栄養採血検査により脳機能を低下させうる栄養因子のチェックを行います。

例えば、ビタミンB6やナイアシンと呼ばれるビタミン類の低下、マグネシウムや亜鉛などのミネラル類の低下、コレステロールの低下などです。また、悪い脂質の過剰、活性酸素などによる酸化ストレスの過剰なども神経伝達、細胞膜機能、レセプター機能などを低下させ「疲労・うつ症状」をきたします。

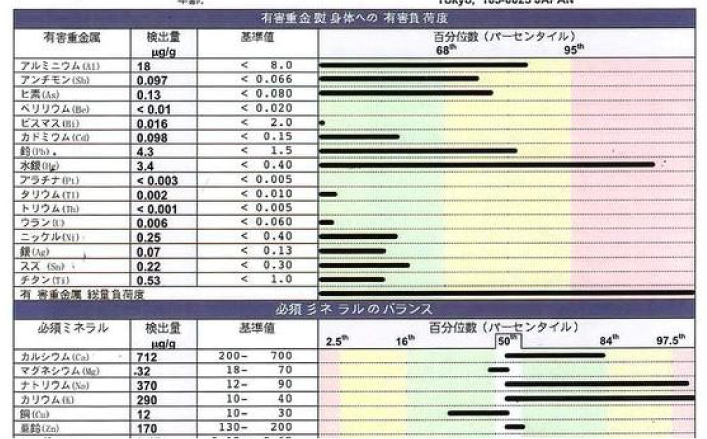

「水銀」「鉛」「アルミニウム」「ヒ素」といった有害重金属が脳機能の低下をもたらすことがあります。神経をダイレクトに障害することもあれば、神経伝達や代謝酵素などを阻害することもあります。

その場合には、「毛髪検査」や「尿検査」で有害重金属のチェック、必須ミネラルの過不足を判断します。

それと同時に、それらの解毒能力をみる成分(グルタチオンやビタミンB12など)や解毒に関わる遺伝子(葉酸代謝遺伝子/MTHFr、メチレーション回路の遺伝子)のSNPsなどをチェックすることもできます。

治療について

「脳・神経からくる疲労・うつ様症状」と判断された場合、脳機能を正常化するための栄養素の投与、脳神経細胞膜の機能改善、サーカディアンリズムの修正、自律神経調整、ストレスケア、ミトコンドリアの機能調整、腸内環境改善、デトックス(解毒)などを行い症状の改善を図ります。

心身の疲労